Les outils d'intelligence artificielle s'imposent de plus en plus dans le quotidien professionnel. Ils présentent à la fois des opportunités et des risques pour les travailleurs et les travailleuses. Les principaux problèmes sont sans doute l'accélération du changement structurel, les questions de surveillance et de contrôle des travailleuses et des travailleurs et la délégation croissante de responsabilités aux décisions automatisées. Les lacunes juridiques en ce qui concerne ces développements technologiques doivent être comblées rapidement.

Les chatbots d'entreprise, les services clients automatisés, la création et l'optimisation automatiques des plannings et des itinéraires dans la logistique, la présélection automatique des candidat·e·s à un emploi, les contrôles de qualité automatisés ou la mesure des performances des employé·e·s : ce ne sont que quelques-uns des domaines d'application où l'intelligence artificielle est déjà utilisée dans les entreprises suisses.

Le défi de l’IA - une vue d'ensemble du point de vue des travailleuses et des travailleurs

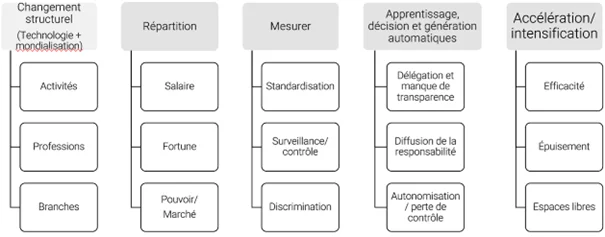

Du point de vue des salarié·e·s, cette avancée technologique de plus en plus perceptible soulève des défis importants, qui se manifestent dans les domaines du changement structurel, de la distribution, de la mesure, de l'automatisation et de l'accélération et de l'intensification du travail.

Illustration 1 : Défis liés à l’utilisation croissante de l’IA dans le monde du travail

Changement structurel

L’essor de l’IA devrait entraîner des changements importants dans les professions et les activités professionnelles (1 - 3). De plus, les services pourraient être de plus en plus externalisés à l’étranger, par exemple en raison de l’amélioration des logiciels de traduction. Depuis au moins 200 ans, les changements structurels sont une constante dans la plupart des secteurs et des professions. Pour les employé·e·s, c'est surtout la rapidité des évolutions technologiques qui est déterminante. L'émergence de l'IA devrait toutefois accélérer considérablement les changements structurels, avec des risques importants pour les employé·e·s. Sur le plan macroéconomique, il est également essentiel que les gains de productivité se traduisent par des augmentations de salaire ou des réductions de durée du travail afin d’éviter le chômage technologique. (4) Le changement structurel est donc directement liée à la distribution des revenus et de la richesse.

Répartition

Les changements technologiques rapides ont généralement des conséquences importantes sur la répartition des salaires, des richesses et du pouvoir. Les prévisions actuelles concernant la répartition du travail et du capital, ainsi que la répartition des richesses, indiquent une augmentation de l’inégalité au détriment des travailleuses et des travailleurs. (5) La cause en est notamment la suppression d’emplois et d’activités dans les segments de salaires les plus bas et moyens (par exemple, surveillance, transport, comptabilité, secrétariat, services à la clientèle), ce qui a des conséquences négatives sur les revenus des travailleuses et des travailleurs concerné·e·s. En revanche, l’inégalité des salaires entre les salarié·e·s pourrait diminuer. Certains économistes affirment que l’utilisation de l’intelligence artificielle permettra à tou·te·s les salarié·e·s de mieux accomplir des tâches complexes, ce qui pourrait réduire les écarts de salaires entre les salarié·e·s. (6-8) Toutefois, la répartition des revenus et des richesses est finalement le résultat de décisions politiques et de rapports de pouvoir et non de mécanismes de marché anonymes. Les prévisions à ce sujet restent donc spéculatives.

Mesurer, apprentissage et décision automatique

La numérisation entraîne une augmentation considérable de la collecte, de l'analyse et de l'évaluation des données. L'utilisation de l'intelligence artificielle accroît encore ces possibilités de manière considérable. En même temps, cela ouvre la voie à des systèmes qui s'adaptent automatiquement à de nouvelles situations et à de nouvelles informations, ce qui peut déboucher sur des décisions (en partie) automatiques. Selon le secteur d'activité, cela entraîne des conséquences importantes pour les travailleuses et les travailleurs, notamment en ce qui concerne les responsabilités, la transparence des décisions et la surveillance et le contrôle des salarié·e·s.

Accélération et intensification du travail

Avec l'automatisation croissante, le travail dans de nombreux secteurs devient de plus en plus intensif et rapide, ce qui a des conséquences négatives sur la santé des travailleuses et des travailleurs. L'utilisation de l'intelligence artificielle devrait encore accélérer ces processus.

Cette brève analyse montre que l’idée selon laquelle les changements technologiques ont toujours un effet positif sur les salarié·e·s est fausse. En fait, l’effet des nouvelles technologies a toujours dépendu de leur mise en œuvre concrète. (9)

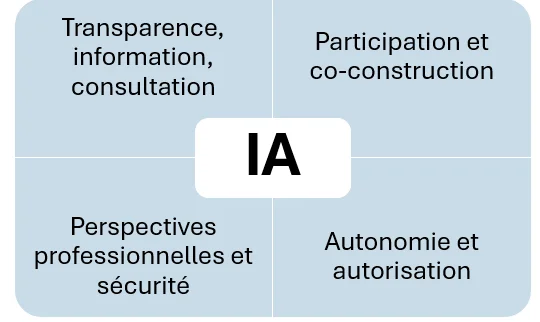

En entreprise : quatre domaines d'action pour la gestion de l'IA

Au niveau des entreprises, on observe déjà aujourd'hui une utilisation très différente de l'intelligence artificielle. Du point de vue des salarié·e·s, quatre domaines d'action sont essentiels pour permettre une utilisation constructive des nouvelles technologies :

Transparence, information, consultation

Les travailleuses et les travailleurs doivent être informé·e·s de manière transparente de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. L'information ne doit pas se limiter à un simple paragraphe en petits caractères, comme c'est le cas pour les cookies sur les sites Web, et auquel les salarié·e·s doivent donner leur consentement. L'information doit être systématique, collective et orale, par exemple par l'intermédiaire des représentant·e·s du personnel. Cette exigence s'applique en particulier lorsque l'utilisation de la nouvelle technologie a un impact direct sur les conditions de travail ou les données personnelles. (10)

Participation et codécision

Une information collective et approfondie est indispensable pour que les salarié·e·s puissent participer à la mise en œuvre de la technologie et contribuer à son élaboration. La participation et la contribution sont quant à elles déterminantes pour que l'intelligence artificielle ait des effets positifs sur le travail des employé·e·s, les conditions de travail, mais aussi la productivité d'une entreprise. L'information et la participation sont également indispensables pour instaurer la confiance nécessaire à l'introduction de la nouvelle technologie. (11-12)

Perspectives professionnelles et sécurité

L'introduction de nouvelles technologies comporte toujours des risques pour les travailleuses et les travailleurs dans l'entreprise. Il est donc essentiel de prévoir les changements à venir et de créer des perspectives et des garanties professionnelles pour les salarié·e·s. Il s'agit soit d'élargir les possibilités de formation et de reconversion, soit d'accroître la protection contre le licenciement.

Autonomie et habilitation

La technologie doit soulager et habiliter les salarié·e·s, et non les contrôler et les surveiller. À cette fin, des processus d'information, de consultation et de participation au sein de l'entreprise sont des conditions préalables essentielles au développement et à l'introduction de nouvelles technologies. Mais des limites juridiques et des normes éthiques convenues par les partenaires sociaux sont également essentielles. Des exemples positifs existent déjà à cet égard au sein de la relation sociale.

Lacunes juridiques : participation, devoir d’informer, devoir de sollicitude, protection contre la discrimination

Comme de nombreuses évolutions liées à l’émergence de l’IA ne sont pas entièrement nouvelles, des bases juridiques applicables existent déjà dans différents domaines. Par exemple, le traitement des données personnelles dans le cadre d’une relation de travail et du recrutement est déjà limité (art. 328b CO). Il en va de même pour la surveillance et le contrôle du comportement des travailleuses et des travailleurs (art. 26 OLT 3). La loi sur la protection des données exige également d’informer les personnes de la collecte de données à leur sujet (art. 19 LPD). Les personnes concernées doivent également être informées des décisions automatisées et peuvent demander un examen par une personne physique (art. 21 LPD). Néanmoins, le droit suisse présente de nombreuses lacunes en ce qui concerne les défis à venir. Trois d’entre elles sont brièvement exposées ci-dessous :

Renforcer l'information et la participation dans la loi

L'information individuelle, comme celle prévue par la loi sur la protection des données, ne remplit pas suffisamment les conditions d'un processus d'information et de consultation de confiance. Il faut plutôt une obligation d'information collective à l'égard des salarié·e·s et de leurs représentant·e·s lors de l'introduction de systèmes qui touchent directement les salarié·e·s et leurs conditions de travail. (13) Cette obligation pourrait être ajoutée à la loi sur le travail dans le cadre des droits de participation. Actuellement, les droits de participation prévus (14) par la loi sur le travail (art. 48 LTr) se limitent à la protection de la santé, à l’organisation du temps de travail et l’aménagement des horaires de travail et aux mesures de protection concernant le travail de nuit. Il serait donc important d'étendre ces droits de participation à l'introduction de nouvelles technologies qui ont une influence significative sur les conditions de travail.

Le changement structurel accéléré exige une meilleure protection des salarié·e·s et des possibilités de formation et de perfectionnement

L'utilisation accrue de nouvelles technologies devrait accélérer le changement structurel. Il convient donc de protéger davantage les travailleuses et les travailleurs dont le métier disparaît ou dont les tâches se transforment radicalement. On pourrait par exemple accorder une protection accrue de la personnalité aux travailleuses et travailleurs de plus de 50 ans qui ont une ancienneté de plus de 10 ans (art. 328 CO). Cette mesure renforcerait la responsabilité des employeurs à l'égard des salarié·e·s âgé·e·s qui ont une longue ancienneté et les protégerait mieux, sans pour autant réduire leurs chances de réembauche. Parallèlement, il faut une formulation plus claire de l'obligation de l'employeur de veiller à la "capacité d'insertion sur le marché du travail" de ses employé·e·s. Les travailleuses et les travailleurs doivent pouvoir conserver et développer leurs compétences et leurs connaissances grâce à des formations et des perfectionnements au sein de l'entreprise. Cela augmente également leurs chances de retrouver un emploi en cas de licenciement. Le droit des salarié·e·s à ce que l'employeur assure leur "progression professionnelle" ne peut pas être mis en œuvre dans la pratique aujourd'hui.

Protection contre la discrimination

Il existe également un besoin d'action en matière de protection contre la discrimination. En Suisse, cette protection est aujourd'hui un patchwork plein de trous. La diffusion croissante de l'intelligence artificielle exige une meilleure protection contre la discrimination. Les processus de recrutement (en partie) automatisés peuvent en effet accroître la discrimination à l'égard de certains groupes. Une meilleure protection contre la discrimination peut d'une part empêcher la discrimination algorithmique et d'autre part améliorer les chances de réintégration des salarié·e·s plus âgé·e·s.

Conclusion : les changements technologiques nécessitent une conception

Il n'y a aucune raison de penser que les changements technologiques en cours auront en soi des effets positifs ou négatifs sur les travailleuses et travailleurs. Ce qui importe, c'est la manière dont ces changements sont accompagnés. À cet égard, des défis importants se posent à différents niveaux. Ils concernent en particulier l'accélération du changement technologique, les capacités de traitement des données qui se développent à un rythme vertigineux et les décisions automatisées et les possibilités de surveillance et de contrôle des salarié·e·s qui en découlent. Pour relever ces défis de manière constructive, il est nécessaire de prendre des mesures dans le cadre du partenariat social et au niveau législatif, en vue d'améliorer en particulier les droits de participation, la protection et les perspectives professionnelles des travailleuses et travailleurs.

Sources

[1] International Monetary Fund (2024) : « Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work, Staff Discussion Note, janvier 2024.

[4] Pasinetti L. (1981): «Structural Change and Economic Growth – A theoretical essay on the Dynamics of the wealth of nations », Cambridge (UK).

[5]International Monetary Fund (2024): « Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work, Staff Discussion Note, janvier 2024, p. 17f.

[9] « In fact, a thousand years of history and contemporary evidence make one thing abundantly clear : there is nothing automatic about new technologies bringing widespread prosperity. Whetever they do or not is an economic, social, and political choice » Acemoglu D und S. Johnson (2023): « Power and Progress – Our 1000-Year Struggle over Technology & Prosperity », New York, p. 13.

[10] Wildhaber I. et I. Ebert (2023): « Beteiligung der Arbeitnehmenden beim Einsatz von ADM-Systemen am Arbeitsplatz » Universität St. Gallen, Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitswelten (FAA-HSG), novembre 2023.

[11] Voir Dürr B. (2024): « Algorithmen am Arbeitsplatz: Mitarbeitende befähigen – Mitwirkung ermöglichen – Wie Gewerkschaften Arbeitnehmende dafür qualifizieren können, beim Einsatz von Algorithmen am Arbeitsplatz mitzuwirken », Algorithm Watch CH, février 2024.

[12] Harbecke T. et G. Mühge (2020): « Digitalisierungsstrategien im Portrait – wie gestaltet die betriebliche Mitbestimmung digitale Transformationsprozesse im Unternehmen », Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung, Mitbestimmungspraxis Nr. 34, octobre 2020.

[13] Wildhaber I. et I. Ebert (2023): « Beteiligung der Arbeitnehmenden beim Einsatz von ADM-Systemen am Arbeitsplatz » Universität St. Gallen, Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitswelten (FAA-HSG), novembre 2023.

[14] L'article prévoit le droit des salarié·e·s d'être consulté·e·s et informé·e·s avant que l'employeur ne prenne des mesures dans les domaines mentionnés. Il doit en outre donner les motifs de sa décision s'il ne tient pas compte ou ne tient que partiellement compte des objections soulevées par les salarié·e·s (art. 48, al. 2, LTr).