Unternehmenseigene Chatbots, automatisierte Kundendienste, die automatische Erstellung und Optimierung von Einsatz- und Routenplänen in der Logistik, eine automatisierte Vorauswahl von Stellenbewerberinnen und -bewerbern, automatisierte Qualitätskontrollen oder die Leistungsmessung von Angestellten: Dies sind nur einige der Anwendungsgebiete, bei denen künstliche Intelligenz bereits heute in Schweizer Unternehmen zum Einsatz kommt.

Herausforderung KI – das grosse Bild aus Arbeitnehmendenperspektive

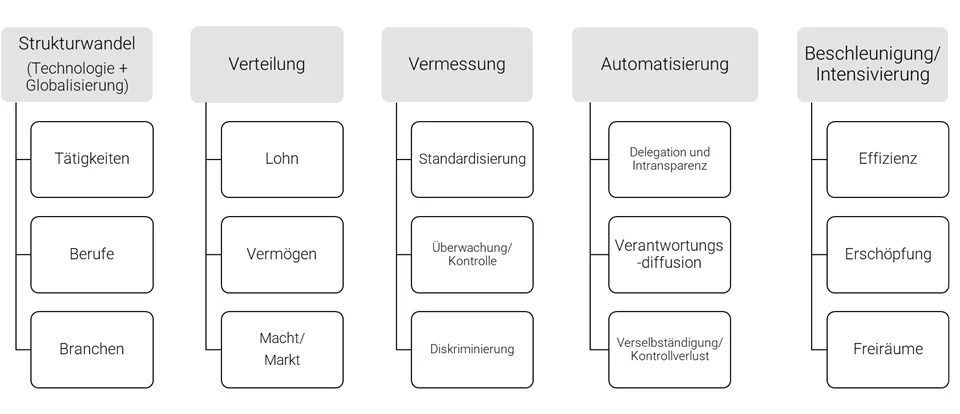

Aus der Perspektive der Arbeitnehmenden ergeben sich durch diesen zunehmend spürbaren technologischen Sprung bedeutende Herausforderungen. Sie zeigen sich in den Bereichen Strukturwandel, Verteilung, Vermessung, Automatisierung sowie Beschleunigung und Intensivierung der Arbeit.

Abbildung 1: Herausforderungen im Zusammenhang mit der vermehrten Nutzung künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt

Strukturwandel

Durch die zunehmende Anwendung von KI dürften sich Berufsbilder und -tätigkeiten teilweise stark verändern[1][2][3]. Zudem könnten Dienstleistungen vermehrt ins Ausland verlagert werden, etwa in Folge stark verbesserter Übersetzungsprogramme. Strukturwandel ist in den meisten Branchen und Berufen seit mindestens 200 Jahren eine Konstante. Für Arbeitnehmende ist dabei vor allem die Geschwindigkeit der technologischen Veränderung entscheidend. Durch das Aufkommen von KI dürfte sich der Strukturwandel jedoch stark beschleunigen, mit entsprechend grossen Risiken für die Arbeitnehmenden. Auf makroökonomischer Ebene ist zudem entscheidend, dass sich Produktivitätsgewinne in höheren Löhnen oder reduzierten Arbeitszeiten niederschlagen, um technologische Arbeitslosigkeit zu verhindern.[4] Der Strukturwandel ist somit direkt mit der Einkommens- und Vermögensverteilung verbunden.

Verteilung

Rasche technologische Veränderungen haben in der Regel bedeutende Auswirkungen auf die Lohn-, Vermögens- und Machtverteilung. Aktuelle Prognosen zur Verteilung von Arbeit und Kapital sowie zur Vermögensverteilung gehen dabei von einer wachsenden Ungleichheit zuungunsten von Arbeitnehmenden aus. [5] Ursache dafür sind insbesondere wegfallende Arbeitsplätze und Arbeitstätigkeiten im tieferen und mittleren Lohnsegment (z.B. Überwachung, Transport, Buchhaltung, Sekretariatsaufgaben, Kundenservice) mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die Einkommen der betroffenen Arbeitnehmenden. Die Lohnungleichheit zwischen den Arbeitnehmenden könnte hingegen abnehmen. So argumentieren verschiedene Ökonomen, dass es durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz für alle Arbeitnehmenden einfacher wird, komplexe Aufgaben zu bewältigen. Dadurch könnten sich die Lohnunterschiede zwischen Arbeitnehmenden reduzieren.[6][7][8] Allerdings ist die Einkommens- und Vermögensverteilung letztlich das Resultat politischer Entscheidungen und Machtverhältnisse und nicht anonymer Marktmechanismen. Entsprechende Prognosen bleiben deshalb spekulativ.

Vermessung, Lernfähigkeit und automatisierte Entscheidung

Mit der Digitalisierung nimmt die Datenerfassung, -auswertung und -analyse stark zu. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz erhöhen sich diese Möglichkeiten noch einmal enorm. Gleichzeitig eröffnen sich dadurch Möglichkeiten, dass sich Systeme automatisch an neue Gegebenheiten und Informationen anpassen. Daraus wiederum können (teil-) automatische Entscheidungen abgeleitet werden. Dies hat je nach Einsatzgebiet weitreichende Folgen für Arbeitnehmende, etwa hinsichtlich von Verantwortlichkeiten, Transparenz über Entscheidungen oder der Überwachung und Kontrolle von Arbeitnehmenden.

Beschleunigung und Intensivierung der Arbeit

Mit der fortschreitenden Automatisierung intensiviert und beschleunigt sich die Arbeit in vielen Berufen zunehmend. Dies hat teilweise negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Arbeitnehmenden. Der Einsatz künstlicher Intelligenz dürfte diese Prozesse weiter beschleunigen.

Diese kurze Übersicht verdeutlicht, dass die Annahme falsch ist, technologische Veränderungen würden sich grundsätzlich positiv auf Arbeitnehmende auswirken. Vielmehr waren die Auswirkungen neuer Technologien schon immer von ihrer konkreten Ausgestaltung abhängig.[9]

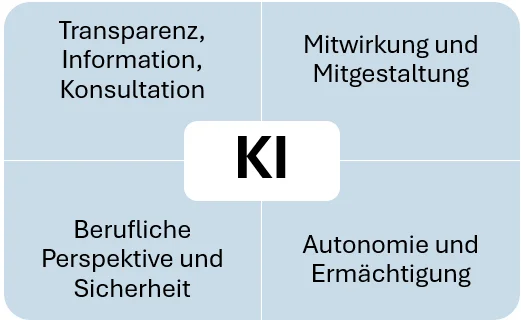

Im Betrieb: vier Handlungsbereiche für den Umgang mit KI

Auf der Ebene der Betriebe zeigt sich bereits heute ein sehr unterschiedlicher Umgang beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. Dabei sind aus Perspektive der Arbeitnehmenden vier Handlungsbereiche zentral, die einen konstruktiven Umgang mit neuen Technologien ermöglichen:

Transparenz, Information, Konsultation

Arbeitnehmende sollen im Betrieb transparent über den Einsatz von künstlicher Intelligenz informiert werden. Die Information soll dabei nicht nur nebenbei erfolgen als Kleingedrucktes erfolgen, dem Arbeitnehmende zustimmen müssen, wie etwa bei den Cookies einer Website. Die Information soll systematisch, kollektiv und auch mündlich erfolgen, etwa über eine Personalvertretung. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Einsatz der neuen Technologie direkt Arbeitsbedingungen oder Personaldaten betrifft. [10]

Mitwirkung und Mitgestaltung

Eine kollektive und vertiefte Information ist Voraussetzung dafür, dass Arbeitnehmende bei der Implementierung der Technologie mitwirken und mitgestalten können. Mitwirkung und Mitgestaltung wiederum sind entscheidend dafür, dass künstliche Intelligenz positive Auswirkungen auf die Arbeit von Arbeitnehmenden, die Arbeitsbedingungen, aber auch die Produktivität eines Betriebs haben kann. Information und Mitwirkung wiederum sind Voraussetzungen für den Aufbau von Vertrauen hinsichtlich der Einführung der neuen Technologie.[11][12]

Berufliche Perspektive und Sicherheit

Die Einführung neuer Technologien birgt für die Arbeitnehmenden im Betrieb immer Risiken. Entsprechend wichtig ist es, Veränderungen frühzeitig zu antizipieren und berufliche Perspektiven und Sicherheiten für Arbeitnehmende zu schaffen. Sei dies durch erweiterte Möglichkeiten der Weiterbildung und Umschulung oder einen erhöhten Kündigungsschutz.

Autonomie und Ermächtigung

Technologie soll Arbeitnehmende entlasten und befähigen, nicht kontrollieren und überwachen. Dafür sind betriebliche Informations-, Konsultations- und Mitwirkungsprozesse bei der Entwicklung und Einführung neuer Technologien eine entscheidende Voraussetzung. Entscheidend sind aber auch rechtliche Grenzen und sozialpartnerschaftlich vereinbarte ethische Standards. Für letzteres bestehen innerhalb der Sozialpartnerschaft bereits heute positive Beispiele.

Gesetzliche Lücken: Mitwirkung, Informationspflicht, Fürsorgepflicht, Diskriminierungsschutz

Da viele Entwicklungen, die mit dem Aufkommen künstlicher Intelligenz einhergehen, nicht komplett neu sind, bestehen in verschiedenen Bereichen bereits anwendbare gesetzliche Grundlagen. So ist etwa die Bearbeitung von Personendaten im Arbeitsverhältnis und bei der Rekrutierung bereits heute beschränkt (Art. 328b OR). Gleiches gilt für die Überwachung und Kontrolle des Verhaltens von Arbeitnehmenden (Art. 26 ArGV 3). Das Datenschutzgesetz verpflichtet zudem dazu, Personen über die Beschaffung von Personendaten zu informieren (Art. 19 DSG). Betroffene Personen müssen auch über automatisierte Entscheidungen informiert werden und können eine Überprüfung durch eine natürliche Person verlangen (Art. 21 DSG). Trotzdem bestehen bedeutende Lücken im schweizerischen Recht hinsichtlich zukünftiger Herausforderungen. Nachfolgend werden drei davon kurz ausgeführt:

Information und Mitwirkung stärker im Gesetz verankern

Die Einzelinformation, wie sie etwa das Datenschutzgesetz vorsieht, erfüllt die Voraussetzungen für einen vertrauensbildenden Informations- und Konsultationsprozess nicht ausreichend. Vielmehr braucht es eine kollektive Informationspflicht gegenüber den Arbeitnehmenden und ihren Vertretungen bei der Einführung von Systemen, welche die Arbeitnehmenden und ihre Arbeitsbedingungen direkt betreffen.[13] Diese könnte etwa im Arbeitsgesetz bei den Mitwirkungsrechten ergänzt werden. Derzeit beschränken sich die Mitwirkungsrechte[14] im Arbeitsgesetz (Art. 48 ArG) auf den Gesundheitsschutz, die Organisation der Arbeitszeit, die Gestaltung der Einsatzpläne sowie auf Schutzmassnahmen bei Nachtarbeit. Eine Ausdehnung dieser Mitspracherechte auf die Einführung neuer Technologien, welche die Arbeitsbedingungen wesentlich beeinflussen, wäre deshalb bedeutend.

Beschleunigter Strukturwandel erfordert stärkeren Schutz von Arbeitnehmenden und Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung

Der vermehrte Einsatz neuer Technologien dürfte den Strukturwandel beschleunigen. Insbesondere für Arbeitnehmende, deren Beruf wegfällt verschwindet oder deren Tätigkeiten sich stark verändern, sollen deshalb stärker geschützt werden. Dies könnte beispielsweise dadurch erreicht werden, dass Arbeitnehmenden ab 50 Jahren mit einer Betriebszugehörigkeit von mehr als 10 Jahren ein erhöhter Persönlichkeitsschutz zugesprochen wird (Art. 328 OR). Dadurch würde die Verantwortung von Arbeitgebern gegenüber langjährigen älteren Mitarbeitenden erhöht und diese entsprechend besser geschützt, ohne dass ihre Wiederanstellungschancen gemindert würden. Gleichzeitig braucht es eine klarere Ausformulierung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers hinsichtlich der Sicherung der «Arbeitsmarktfähigkeit» der Angestellten. Arbeitnehmende sollen ihr Wissen und Können durch Aus- und Weiterbildungen im Betrieb erhalten und weiterentwickeln können. Das erhöht auch ihre Chancen bei einem Stellenverlust. Der bereits heute bestehende Anspruch von Arbeitnehmenden darauf, dass der Arbeitgeber das «berufliche Fortkommen» sicherstellt, kann heute in der Praxis nicht durchgesetzt werden.

Diskriminierungsschutz

Des Weiteren besteht auch beim Diskriminierungsschutz Handlungsbedarf. Dieser gleicht heute in der Schweiz einem löchrigen Flickenteppich. Die zunehmende Verbreitung künstlicher Intelligenz erfordert die Stärkung des Schutzes gegen Diskriminierung. So können insbesondere (teil-)automatisierte Rekrutierungsprozesse die Diskriminierung verschiedener Gruppen erhöhen. Ein besserer Diskriminierungsschutz kann einerseits algorithmische Diskriminierungen verhindern, andererseits aber auch die Wiederanstellungschancen etwa von älteren Arbeitnehmenden verbessern.

Fazit: Technologische Veränderungen brauchen Gestaltung

Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die derzeit stattfindenden technologischen Veränderungen per se positive oder negative Auswirkungen auf die Arbeitnehmenden haben. Entscheidend ist, ob und wie diese Veränderungen gestaltet werden. Dabei zeigen sich auf verschiedenen Ebenen bedeutende Herausforderungen. Diese betreffen insbesondere den beschleunigten technologischen Wandel, die enorm hohen neuen Kapazitäten der Datenverarbeitung sowie die damit verbundenen automatisierten Entscheidungen und weitgehenden Möglichkeiten zur Überwachung und Kontrolle von Arbeitnehmenden. Um mit diesen Herausforderungen konstruktiv umzugehen, sind Massnahmen im Rahmen der Sozialpartnerschaft sowie auf Gesetzesebene erforderlich, die insbesondere die Mitwirkungsrechte, den Schutz und die beruflichen Perspektiven von Arbeitnehmern verbessern.

Quellen

[1] International Monetary Fund (2024) : « Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work, Staff Discussion Note, Januar 2024.

[4] Pasinetti L. (1981): «Structural Change and Economic Growth – A theoretical essay on the Dynamics of the wealth of nations », Cambridge (UK).

[5] International Monetary Fund (2024) : « Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work, Staff Discussion Note, Januar 2024, S. 17f.

[9] «In fact, a thousand years of history and contemporary evidence make one thing abundantly clear : there is nothing automatic about new technologies bringing widespread prosperity. Whetever they do or not is an economic, social, and political choice » Acemoglu D und S. Johnson (2023): « Power and Progress – Our 1000-Year Struggle over Technology & Prosperity », New York, S. 13

[10] Wildhaber I. und I. Ebert (2023): «Beteiligung der Arbeitnehmenden beim Einsatz von ADM-Systemen am Arbeitsplatz» Universität St. Gallen, Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitswelten (FAA-HSG), November 2023.

[11] Vgl. Dürr B. (2024): „Algorithmen am Arbeitsplatz: Mitarbeitende befähigen – Mitwirkung ermöglichen – Wie Gewerkschaften Arbeitnehmende dafür qualifizieren können, beim Einsatz von Algorithmen am Arbeitsplatz mitzuwirken“, Algorithm Watch CH, Februar 2024.

[12] Harbecke T. und G. Mühge (2020): „Digitalisierungsstrategien im Portrait – wie gestaltet die betriebliche Mitbestimmung digitale Transformationsprozesse im Unternehmen“, Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung, Mitbestimmungspraxis Nr. 34, Oktober 2020.

[13] Wildhaber I. und I. Ebert (2023): «Beteiligung der Arbeitnehmenden beim Einsatz von ADM-Systemen am Arbeitsplatz» Universität St. Gallen, Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitswelten (FAA-HSG), November 2023.

[14] Der Artikel sieht einen Anspruch auf Anhörung und Beratung der Arbeitnehmenden vor, bevor dass der Arbeitgeber in den genannten Bereichen vor. Er muss seinen Entscheid zudem begründen, wenn er den Einwänden der Arbeitnehmenden nicht oder nur teilweise Rechnung trägt (Art. 48, Abs. 2 ArG).