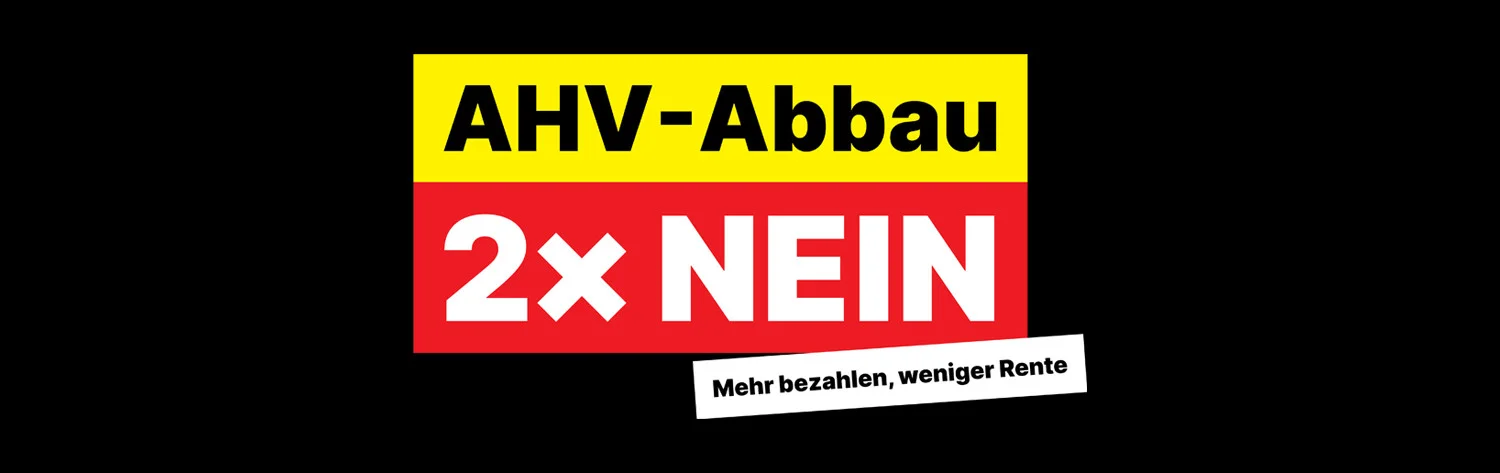

Nein zu AHV 21 – Nein zum Rentenabbau

Frauen erhalten immer noch rund ein Drittel weniger Rente als Männer! Allein in den nächsten 10 Jahren sollen ihre Renten um 7 Milliarden gekürzt werden. Das ist beschämend. Trotzdem will das Parlament mit AHV 21 nun eine Abbauvorlage auf dem Buckel der Frauen umsetzen: Das ist inakzeptabel.

Diese Reform wird hauptsächlich auf dem Buckel der Frauen ausgetragen und besteht zentral aus der Erhöhung des Frauenrentenalters und einer Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0.4 Prozent. Aber auch Ehepaare sind betroffen. Und das ist nur der erste Schritt. Rentenalter 67 für alle steht schon auf dem Programm.

Travail.Suisse stellt sich entschlossen gegen die Reformvorlage AHV 21 und fordert eine zukunftsfähige und solidarische Altersvorsorge – für Frauen und Männer.

«Die Erhöhung des Frauenrentenalters trifft eine Generation Frauen, die es nicht verdient hat, länger zu arbeiten. Deshalb 2x Nein!»

«Frauen werden bereits während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn benachteiligt. Mit AHV 21 werden sie noch zusätzlich zur Kasse gebeten.»

Deshalb sagt Travail.Suisse überzeugt Nein zu AHV 21

10 Argumente gegen AHV 21

-

Reform auf dem Buckel der Frauen

Der Kern dieser AHV-Reform ist die Erhöhung des Frauenrentenalters. In den nächsten 10 Jahren sollen dadurch rund 10 Milliarden Franken eingespart werden. Ein substantieller Anteil der Kosten dieses Reformpakets wird somit allein von den Frauen getragen. Dass Frauenrenten aus der ersten und zweiten Säule insgesamt ein Drittel tiefer sind als jene der Männer und Frauen deshalb im Alter bereits schlechter gestellt sind, wurde bewusst ignoriert. -

Pseudosoziale Massnahmen für die Übergangsgeneration

National- und Ständerat haben für die Übergangsgeneration Rentenzuschläge sowie reduzierte Kürzungssätze bei einem Rentenvorbezug festgelegt. Diese sind jedoch nicht kombinierbar. Das heisst, dass bei einem Rentenvorbezug keine Rentenzuschläge ausbezahlt werden. Vor allem für Frauen mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von mehr als 57‘360 Franken führt dies zu Renteneinbussen. Über die Hälfte der Frauen der Übergangsgeneration ist hiervon betroffen. Zudem sollen die Rentenzuschläge abgestuft ausgezahlt werden, lediglich zwei Jahrgänge erhalten sie in voller Höhe. -

Der Weg für weitere Erhöhungen des Rentenalters ist geebnet

Alternative und nachhaltige Finanzierungsmöglichkeiten neben der Rentenaltererhöhung wurden vom Parlament ignoriert (siehe Punkte 5 und 6). Bereits jetzt ist deshalb klar, dass die Diskussion um weitere Erhöhungen des Rentenalters – Rentenalter 66/67 – nach den nächsten Wahlen 2023 erneut geführt werden wird. Rentenaltererhöhungen als «einfachste» Option zur Finanzierung der AHV dürfen sich nicht etablieren! -

Kurzfristige Finanzierungsperspektive

Durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer sollen jährlich etwa 1.4 Milliarden Franken für die AHV generiert werden. Auch in Kombination mit den Einsparungen durch die Erhöhung des Rentenalters für Frauen (siehe Punkt 1) wird die AHV bereits 2026 wieder vor dem gleichen Problem stehen: einem Finanzierungsengpass. Deshalb braucht es nachhaltige Finanzierungslösungen, keine kurzsichtige Reform. -

Alternative Finanzierungsformen werden ignoriert

Travail.Suisse hat bereits zu Beginn der politischen Debatte auf alternative Finanzierungsformen der AHV hingewiesen. Nebst der Behebung der Lohndiskriminierung (siehe nächster Punkt) hat das Parlament auch darauf verzichtet, die Erträge der Schweizerischen Nationalbank aus den Negativzinsen in die AHV fliessen zu lassen. Diese werden seit 2015 erhoben und hätten so die AHV-Kassen mit insgesamt rund 14 Milliarden Franken gefüllt. Die SNB hat ein Vermögen von über 1‘000 Milliarden Franken, ihre Unabhängigkeit wäre durch diese Massnahme nicht in Frage gestellt worden. Die Erträge aus den Negativzinsen gehören allen und könnten via AHV allen zugutekommen. -

Keine Massnahmen zur Behebung der Lohndiskriminierung

Allein die Lohndiskriminierung von Frauen führt zu jährlichen Mindereinnahmen bei der AHV in Höhe von 825 Millionen Franken. Der direkte Vergleich zeigt: Die Beseitigung der Lohndiskriminierung bringt einen grösseren Gewinn als die Erhöhung des Rentenalters für Frauen. Die effiziente Bekämpfung der Lohndiskriminierung zwischen Mann und Frau würde somit einen substanziellen Beitrag an die Sanierung der AHV leisten – und die Rentenaltererhöhung für Frauen unnötig machen. Das Parlament will hier aber nicht handeln, ganz im Gegenteil: Es hat beispielsweise bei der Revision des Gleichstellungsgesetzes zu wenig für die Lohngleichheit gemacht, indem es die Schwelle für die Pflicht zur Lohngleichheitsanalyse für Mitarbeitende von 50 auf 100 erhöhte. -

Negative Gleichberechtigung

Auch Männer sind von der AHV-Reform betroffen. Ursprünglich hatte der Bundesrat gefordert, dass der Rentenvorbezug für Frauen und Männer ab 62 Jahren möglich sein soll. Aktuell dürfen dies nur Frauen. Die AHV-Reform zielt nun in eine andere Richtung: Künftig sollen sowohl Frauen als auch Männer die Rente erst ab 63 Jahren beziehen können (ausgenommen ist die Übergangsgeneration). Diese Anpassung ist inakzeptabel und führt zu einer negativen Gleichberechtigung. Dieser Punkt war bei der Abstimmung zur Altersvorsorge 2020 unbestritten. Das Parlament hat hier gegen Treu und Glauben verstossen. -

Vertrauensverlust bei den Jungen

Das grösste Kapital der Altersvorsorge ist das Vertrauen der Bevölkerung. Die Jungen müssen sich auf eine stabile Altersvorsorge verlassen können Damit dieses Vertrauen erhalten und gestärkt werden kann, braucht es in erster Linie eine langfristige Finanzierungsperspektive. -

Missachtung der Stimmung in der Bevölkerung

Am 18. September 2021 demonstrierten 15‘000 Personen in Bern für bessere Renten, im Juni desselben Jahres gingen am Frauenstreik schweizweit rund 100‘000 Personen auf die Strasse. Weiter haben zahlreiche Frauenstreikkollektive und Frauenrechtsorganisationen auf die nach wie vor existierende, gravierende ökonomische Schlechterstellung von Frauen hingewiesen. An der Frauensession im Oktober 2021 wurden gleich mehrere Petitionen zu einer Besserstellung der Frauen in der AHV und in der beruflichen Vorsorge verabschiedet. Die Antwort aus der Politik? Diese missratene AHV-Reform! -

Schlechtestmögliche Kombination der beiden Reformvorlagen für die erste und zweite Säule

Kombiniert mit dem Scherbenhaufen, den das Parlament in der zweiten Säule anzurichten droht, sieht es düster aus für die Frauenrenten. In der beruflichen Vorsorge drohen massive Senkungen der Renten, die grösstenteils Personen mit niedrigen Pensen und in tiefen Lohnsegmenten treffen werden – also mehrheitlich Frauen. Sie brauchen nun rasche Hilfe, um eine angemessene Altersrente zu erhalten und keine weitere Reform, die sie ausbaden sollen.